愛犬情報

犬種:ビーグル

病名・症状:持病なし 胃腸が弱くよく吐いたりえずくことが多い

発症年齢:診察を受けたのは2年前

対処法:2019年9月より消化酵素配合のフードに切替

食べるもので体の質は変わる

ドッグフードを選ぶ基準は飼い主さんによって違います。

我が家では、パピーの頃からプレミアムフードといわれるフードを選ぶようにしていました。それは、食事の質で体の質が変わるということを知っていたからでした。

クリンを迎えた約20年前はフードの種類は少なく、当初プレミアムフードといわれていたのはロイヤルカナンかヒルズくらいでした。

最近は多種多様のフードがたくさんのメーカーから出ています。アレルギーなどに配慮できるオーダーメイドのフードや、持病がある子用の療養食、手作りのフードに混ぜて使うたんぱく質や乾燥野菜など、どれを選んでいいか迷われている飼い主さんも多いのではないでしょうか。

添加物のことや原材料表示など、見方がわかると選択肢も変わります。参考までに、自分の経験と知識を元にした我が家のドッグフードの選び方を紹介させていただきたいと思います。

知らないと怖い!原材料表示の見方

フードを選ぶ時、必ずチェックするものがあります。それはパッケージ裏面に書いてある「原材料表示」です。

前職はメーカー勤務で食品やサプリメントを開発する業務に携わっていたこともあり、原材料や添加物等について多少知識を持ち合わせていたので、原材料表示は必ずチェックしています。

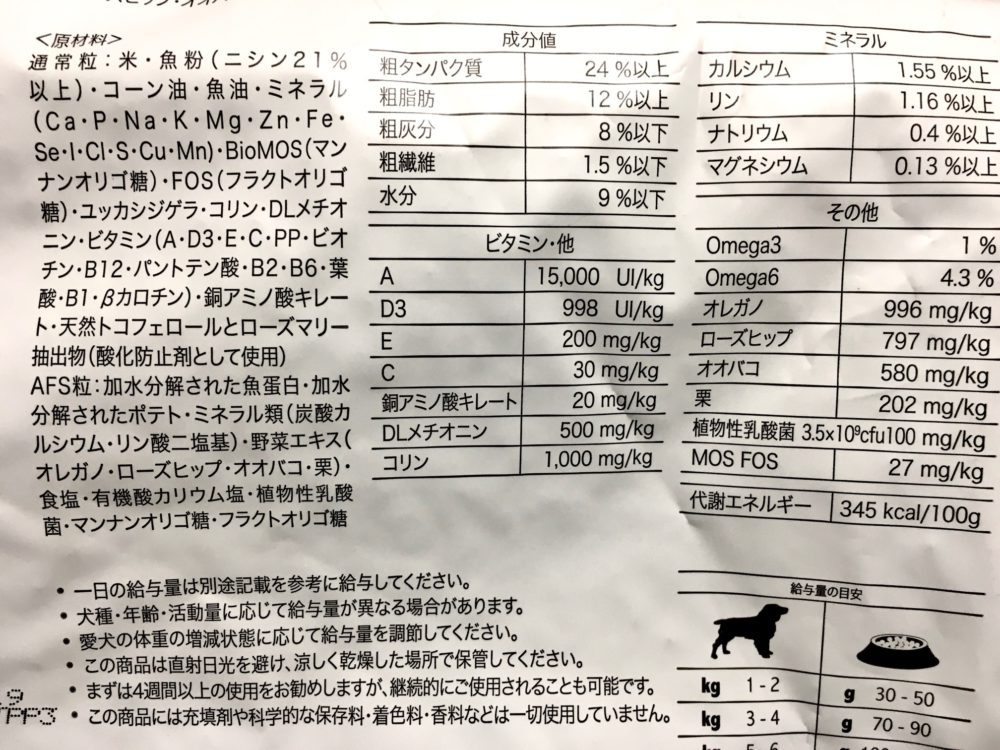

原材料表記の表現にはルールがあります。うちの子に与えている消化器サポートのフードの裏面表記を参考に説明をさせていただます。

表記は含まれている量が多い順から記載されています。一番多く含まれているのが「米」で、次に「魚粉」となります。(余談になりますが、加水分解されたものは体によくないと聞いたことがありますが、信頼している病院で聞いたところ問題ないといわれました。今のところえずきもかなり改善されています。)

それよりも絶対に避けた方がいいものがあります。それは「肉類」という表記のあるフードやおやつです。

ホームセンター等に大袋で売っているフードは、たいてい「肉類」が一番上に書いてあります。実はこの肉類というのは「畜肉」といわれるもので、人間は決して食べてはいけない肉だということです。

たとえば鶏肉の場合は鶏肉、豚の場合は豚肉と表記されます。しかしこの畜肉といわれるものは、何の肉か、どの部分の肉かもわからないんです。

そして畜肉の多くは、汚染されたものや加工してあるもの、ここに書くのもはばかるような肉も含まれるといわれています。もちろんすべてが悪いものではないと思いますし、人間が味見をして大丈夫であれば何の問題もないと考えています。

これも知っておいていただきたいのですが、加工された肉には添加物が含まれていても、無添加と謳えるそうです。

これ、ご存知ない方が多いのではないでしょうか。

肉類という表記そのものが加工されている肉であるという表記であるため、加工する過程で使用した添加物については表記する必要がないそうです。

そして怖いのは、この表記ルールを知らないとうっかり添加物の入ったものを食べさせてしまう危険性があることです。実は私も失敗したことがあります。ドライフードにかけて使用するパウチタイプのウェットフードがありました。その商品は表側にでかでかと「無添加」と謳ってありました。ところが裏面を見るとしっかり「肉類」と書いてありました。

食の細い子や食べムラ・食い渋りのある子の場合、食いつき改善のためにドライフードの上にこういったトッピングをされることもあると思いますが、もし無添加がいいという場合はぜひ裏面を確認してみてくださいね。

ただ、無添加のものは香りも弱く、食いつきや添加物を使用しているものの方がよかったりしますから、主食のドライフードは無添加のものにして、トッピングなどは食いつき重視されるものありだと思います。

ちなみに我が家の場合は食いつきを重視していたので、主食のドライフードは無添加でヒューマングレードのものを使い、トッピングは添加物を使用したトッピングを使用していました。

添加物は摂りすぎ注意

添加物には様々な種類があります。中には害が少ないものもあれば、体調に大きく影響するものや、摂りすぎた場合体に不調をきたしてしまうものもあります。決してすべての添加物を否定するつもりはありませんが、できるだけ避けた方がいいのは間違いありません。

わたしたちが毎日外食でハンバーガーばかりを食べ続けたらどうなるか…を想像していただくとわかりやすいと思います。実際に若くして亡くなってしまわれたケースもあるとニュースになったこともあります。

こういう話をすると、添加物は悪という話になってしまいそうですが、必要最低限であればさほど問題はないと考えます。

例えば上記画像。これはうちの子に与えているおやつですが、原材料表記のところには「豚耳」とだけ書かれています。商品名のところに保存料・酸化防止剤・保湿剤・着色料・発色剤・甘味料・香料不使用と謳っています。これは非常に安心できるおやつだといえます。

ただし、開封したら必ず冷蔵保存となりますし、賞味期限も短くなっていますので、早く食べさせてしまわないと酸化してしまう恐れがあります。

このように、添加物不使用のメリットもあれば、デメリットもあります。

ワンコのフードもおやつも選ぶのは飼い主であるわたしたちです。体の小さな子ならば、無添加のものならできるだけ小分けしてあるものにしたり、大袋なら保存料や酸化防止剤など、できるだけ天然由来のものを使用したものを使うとより安心できます。

そして非常に毒性の強い「危ない添加物」を避ける、量を減らすだけでも大切な我が子の健康を守ることができます。

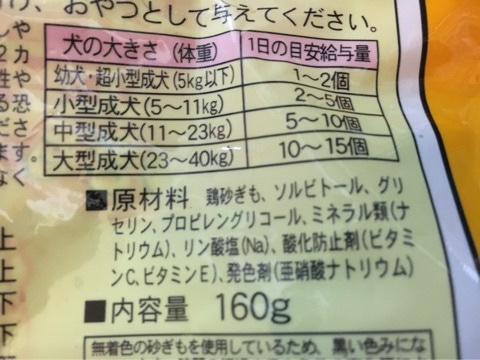

これはクリンが食べない時、非常にお世話になったジャーキーの裏面表示です。

最初の砂肝以外はすべて添加物です。ソルビトール・グリセリンは保湿性の向上、プロピレングリコールは防腐剤として添加されており、これらは人間用でも使用されている比較的毒性の低いといわれる添加物です。

ここで見ていただきたいのは一番最後の「発色剤(亜硝酸ナトリウム)」。

実はこの亜硝酸ナトリウムは、食品添加物の中でも急性毒性が非常に強く、肉や魚に含まれるアミンと結合すると発ガン性物質になるといわれています。

我が家のクリンは19歳で大往生してくれましたが、16歳頃からずっと食べムラ・食い渋りに悩まされてきました。

ある時、クリンが全然食べてくれなった時がありました。病院で血液検査をしてもらってもどこも問題なし。困り果ててホームセンターに駆け込み、何か食べてくれそうなものを物色している時、このジャーキーが好きだったことを思い出しました。背に腹は変えられず、即購入。クリンは封を開けた瞬間から大興奮で、一気に3つほど食べたほどでした。そしてこの日と翌日の2日間、このジャーキーしか口にしなくなりました。

翌日、またクリンの様子がおかしいと感じ、病院に駆け込んで血液検査をしてもらったところ、GPTが1000オーバーになっていました。

たった1日でこれほどまで数値が上がったことに驚きましたし、他のものを一切食べないとかなり肝臓に負担がかかってしまうのだということが身に染みてわかりました。GPTが上がったのは、体力が落ちていたことや体調がすぐれなかったことも影響していると思いますが、数値が跳ね上がったことは事実です。

添加物の中にも、酸化を防ぐための酸化防止剤や食欲をそそるための香料など、ワンコのための添加物もあります。酸化した食べ物は体に非常に悪いですし、保存料の入っていないものは日持ちしないためすぐに使いきらないといけなくなります。また食欲を促進させてくれる香料などは、食べムラや食い渋りのある子には強い味方です。

でも発色剤は、飼い主さんに買ってもらうために使われているんですよね。

犬は色で食べ物を選びません。発色剤の使われているものは、たいていとても綺麗な色をしています。それは飼い主さんの購買意欲をそそるために色付けされていることが多く、決してワンコに必要なものではないんです。

犬に必要な添加物は仕方ないとしても、犬に必要のない添加物はできるだけ避ける方が、ワンコの体を守ることができますし、何より医療費の節約になります。

ちなみに肝臓や腎臓に問題ある子の場合は、できるだけ無添加のものを使用することをおススメします。

添加物は毒です。決して体にいいものではありません。

体内に入った毒素を代謝するのは肝臓と腎臓です。

肝臓は、栄養素を代謝したり解毒する働きがあります。腎臓は老廃物など体にいらないものを、尿と一緒に体外に出して体をきれいにしてくれます。どちらの臓器も、体に入った毒を分解したり排出してくれるのですが、肝臓や腎臓の働きが悪くなってしまうと老廃物が体内に残り、蓄積されていきます。これが病気の原因になってしまいます。

特に腎臓の細胞は再生しないため、一度悪くなってしまうと二度と戻ることはありません。

肝臓疾患や腎臓疾患のある子には、添加物はできるだけ避けてあげる方が安心です。

大切な我が子の健康を守るために

わたしが一番意識していること。それは「今、自分ができることをする」です。

過去を振り返ると、後悔はいっぱいあります。もっとこうすればよかった、ああすればよかったと、正直今でも思います。

でも、過去はどうすることもできません。なので、今できることをやる。一生懸命やって後悔のないようにする。

実際、どれだけ気をつけていても、絶対に病気にならないということはありません。どれだけ気をつけていても、どうすることもできない場合もあります。

でも神経質になって、あれはダメ、これもダメ!となってしまうと、食べるものが選べなくなってしまいます。

実際人間でも、すごく健康に気をつけていても病気になってしまわれる方もいらっしゃいますし、体に悪いことばかりしていても、健康で長生きされる方もいらっしゃいます。

大切なのは、バランスだと思っています。

添加物も多少は仕方ない。その代わり、できるだけ害のないものを選ぶようにする。

野菜や果物、たまには食べさせる。

手作りフード、できる時は作る。

そして何より、食べることはペットにとっては一番のお楽しみ!食事は幸せな時間、食べることを共に楽しむ!

うちの子はよく吐くんです。一通り検査をしてもらいましたがどこも異常なし。もしかしたら喉が弱いのかと思いましたが、それも問題なしでした。

なので消化酵素が配合されている今のフードを選びました。

このフードにしてから、確かに吐く回数はぐんと減りました。今のところ不具合もないので、当面このフードのお世話になろうと思っています。

飼い主さんによって考え方は様々だと思いますし、フードの選び方もそれぞれだと思います。

もし今どのフード・おやつにするか迷っておられたら、パッケージの裏面を見てみてくださいね

皆様のおうちの大切な子たちが、いつまでも元気で健康でありますように。

ライター:福井 惠子